Seguimos con el sexto tema del libro Teoría e historias de la ciudad contemporánea, de Carlos García Vázquez.

Tras la publicación de La carta de Atenas, los arquitectos se encontraron con una ciudad llena de suburbios que se extendía sin límites por el territorio. Parecía que la idea de Le Corbusier, que compartió con Frank Lloyd Wright, de que la ciudad lo ocuparía todo, se estaba desarrollando: pero no una ciudad continua, sino una serie de clústers, un amalgama de territorios descentralizados esparcidos por todo el territorio.

Tras un tiempo renunciando al concepto de espacio público, por considerarlo algo clasista de principios de siglo y asociado a los art nouveau, los arquitectos volvieron a prestarle atención, englobándolo en esta ocasión bajo el nombre de «diseño urbano», es decir, «la parte del urbanismo que trata de la forma física de la ciudad». No todo eran edificios y viviendas: también se hacían necesarios museos, cafés, cultura y hasta unión entre todos ellos.

Pero finalmente hubo que aceptar un hecho: la zonificación funcional no generaba los resultados previstos, más bien separaba a las personas, las disgregaba en grupos menos diversos, por lo que en el 1959 se renegó de La carta de Atenas. Fue Giancarlo de Carlo el que explicó los tres motivos que empujaban a ello:

- morfológico: fragmentaba el tejido urbano;

- sociológico: segregaba a los grupos sociales;

- ideológico: metrópolis y megálopolis se regían por distintas lógicas locacionales.

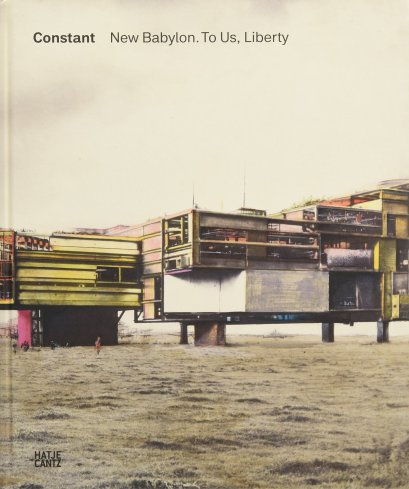

La década de los 60 lo desbordó todo: el baby boom y el buen funcionamiento de la economía provocaron una aceleración. Las megalópolis estaban desbordadas. Hubo una serie de propuestas ancladas en la fe en el progreso y la tecnología que llevaría al hombre a la Luna a finales de la década (las «ciudades espaciales» de Yona Friedman, la New Babylon de Constant Nieuwenhuis, miembro de la Internacional Situacionista, que proponía un conjunto de estructuras transformables y enlazables para el homo ludens, cada una con su unité d’ambiance). Algunas de estas propuestas ocuparon las páginas de Archigram (1961-1968), revista de arquitectura revolucionaria, hasta llegar a la Plug-in-City de Peter Cook, una ciudad de usar y tirar, de ensamblar y desmontar, o a la Instant City, que dejaría caer sobre las ciudades cines, teatros, salas de conciertos y auditorios.

Pero las vanguardias nunca han sido famosas por la practicidad de sus propuestas, así que parte de la arquitectura, especialmente aquella que se ocupaba ahora del diseño urbano, acabó decantándose por la teoría de sistemas, en boga desde que la cibernética la propuso en los años 50. Se consideraba la ciudad como un sistema general integrado por subsistemas que había que conectar entre ellos en función de las necesidades de cada uno; como armar un puzzle, teniendo en cuenta las aristas diferenciales de cada pieza.

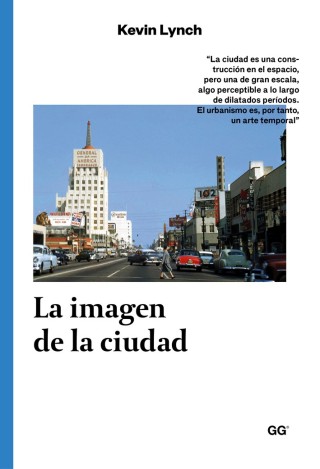

Pero el golpe definitivo a la nueva edificación, con grandes estructuras y autopistas que barrían las ciudades, lo dieron Jane Jacobs, moralmente, y Kevin Lynch, científicamente. La primera, con su ya famoso Muerte y vida de las grandes ciudades; el segundo, con un estudio llamado La imagen de la ciudad, donde proponía un método de análisis de la ciudad basado en la percepción humana. Estudió las imágenes que los ciudadanos tenían de Boston, Los Ángeles y Jersey City y se dio cuenta de lo similares que eran, tanto que las denominó «imágenes mentales». Usando la psicología ambiental (el análisis de lo que hay alrededor de uno mismo, de su entorno), el ciudadano trazaba mapas mentales para desplazarse por la ciudad. Por ello, Lynch desarrolló cinco elementos:

- vías, que dirigen el movimiento;

- bordes, que limitan los ámbitos personales;

- barrios, asociados a actividades;

- nodos, de concentración de funciones,

- hitos, como puntos de referencia.

Especialmente relevante fue la escuela italiana de análisis urbano. Gramsci había lanzado una invitación, treinta años antes, a construir una cultura de izquierdas. Se gestó así la Tendenza, un grupo de profesionales liderados por Aldo Rossi que pretendía incorporar la arquitectura y el urbanismo a ese proyecto. Pretendían refundar el urbanismo como una «ciencia urbana». En su emblemático estudio La arquitectura de la ciudad, Rossi defendía que la estructura de ésta se componía de:

- elementos primarios, como los monumentos y el trazado urbano, entidades permanentes que retardaban o aceleraban los procesos de crecimiento;

- áreas residenciales, garantes de la continuidad temporal y física.

Rossi defendía, además, que la ciudad tenía algo más, un «alma», y por ello era necesario, en cada caso, analizar la memoria colectiva, la relación singular entre edificios concretos y situaciones específicas locales.

Como vemos, la crítica morfológica a suburbia, que arrancó en la inmediata posguerra y culminó en los estertores de la etapa megalopolitana, derivó en la denuncia de La carta de Atenas y el enaltecimiento de la ciudad histórica (…). El segundo aluvión de críticas a suburbia, de índole ambiental, se produjo más tarde y afectó, sobre todo, al urbanismo. Los arquitectos románticos reaccionaron buscando amparo en la ecología, una estrategia ya empleada por Geddes y Mumford. (…) Especialmente interesante fue la concepción de la naturaleza como algo fluido y cambiante, donde coexistían infinidad de relaciones dinámicas entre elementos y sistemas.

Sus principales avaladores: Constantinos Doxiadis en Ekistics e Ian McHarg en Proyectar con la naturaleza.

Como ya hemos comentado, La carta de Atenas acabó generando proyectos mastodónticos que destruían la ciudad. Las protestas surgían, sobre todo, de frentes revolucionarios y de izquierdas, algunos de trasfondo marxista. En este ámbito tuvo cierta repercusión la nueva antropología urbana que se iba desarrollando, que tuvo su cúspide con la exposición Architecture without Architects organizada por Bernard Rudofsky en el MoMA de Nueva York en 1964, como una muestra de nuevas arquitecturas en las explosivas ciudades indias y latinoamericanas, auténticos laboratorios de nuevas formas de (re)interpretar la tradición occidental en función de los intereses locales.

Los más reconocidos defensores del «urbanismo sin urbanistas» fueron John Turner con Ucontrolled Urban Settlement, narrando los asentamientos informales de Lima entre 1957 y 1965. Las barriadas estaban perfectamente estructuradas y en ellas imperaban el orden y la paz; las tasas de alfabetización y empleo eran superiores a la media de Perú. Como pregonaba Jane Jacobs, la teoría establecida de que las barriadas eran inferiores en todos los sentidos se desmoronaba al aplicarle las estadísticas.

Por otro lado, Cristopher Alexander, arquitecto y matemático, con su emblemático Un estudio de patrones propuso un lenguaje que permitiría definir y construir cualquier entorno en función de unas determinadas variables. Alexander distinguía cuatro tipos de patrones:

- acontecimientos: comportamientos que se repetían, como los horarios o los desplazamientos;

- espacio: los lugares donde se producían;

- relaciones: transmitidas por los hábitos culturales;

- total: la imagen mental de la gente,

para recrear, en un total de 253 patrones, un sistema que abarcaba todas las escalas y conformar un lenguaje combinable de múltiples maneras.

2 comentarios sobre “VI. La megalópolis de los arquitectos: Josep Lluís Sert, Kevin Lynch, Aldo Rossi”